前言

在上一篇APIServer-P2-启动流程中,把APIServer预启动、加载配置、启动 的流程大致过了一遍,其中也有提到,APIServer的认证机制分为多种,以组合的形式遍历认证,任一机制认证成功,则判定请求认证成功,顺利进入下一个授权判定的环节。那么在本篇,就来详细看看这些认证机制。

Kubernetes用户

所有 Kubernetes 集群都有两类用户:由 Kubernetes 管理的服务账号和普通用户。

其中服务账号(ServiceAccount)是提供给集群中的程序使用,以Secret资源保存凭据,挂载到pod中,从而允许集群内的服务调用k8s API。

而普通用户,尚不支持使用API创建,一般由证书创建,Kubernetes 使用证书中的 ‘subject’ 的通用名称(Common Name)字段(例如,”/CN=bob”)来 确定用户名。

以上摘自官方文档

身份认证策略

Kubernetes 使用身份认证插件利用客户端证书、持有者令牌(Bearer Token)、身份认证代理(Proxy) 或者 HTTP 基本认证机制来认证 API 请求的身份。HTTP 请求发给 API 服务器时, 插件会将以下属性关联到请求本身:

- 用户名:用来辩识最终用户的字符串。常见的值可以是

kube-admin或 `jane@example.com`。 - 用户 ID:用来辩识最终用户的字符串,旨在比用户名有更好的一致性和唯一性。

- 用户组:取值为一组字符串,其中各个字符串用来标明用户是某个命名的用户逻辑集合的成员。 常见的值可能是

system:masters或者devops-team等。 - 附加字段:一组额外的键-值映射,键是字符串,值是一组字符串;用来保存一些鉴权组件可能 觉得有用的额外信息。

与其它身份认证协议(LDAP、SAML、Kerberos、X509 的替代模式等等)都可以通过 使用一个身份认证代理或 身份认证 Webhoook来实现。

以上摘自官方文档

认证机制

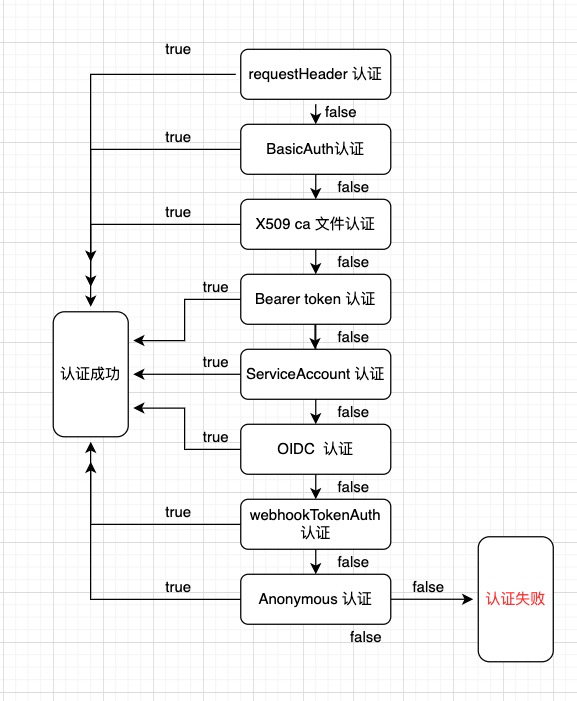

流程图

首先为了加深印象,再贴一下上一章列出的认证流程图:

注:认证器的执行顺序为随机的,图中流向不代表固定顺序

当客户端发送请求到达APIServer端,请求首先进入认证环节,对应处理认证的是Authentication Handler方法,

Authentication Handler方法中,遍历每一个已启用的认证器,仅需某一个认证器返回true,则认证成功结束遍历,若所有认证器全部返回false,则认证失败。

代码路径:

staging/src/k8s.io/apiserver/pkg/server/config.go:550

–> vendor/k8s.io/apiserver/pkg/endpoints/filters/authentication.go:53

1 | func WithAuthentication(handler http.Handler, auth authenticator.Request, failed http.Handler, apiAuds authenticator.Audiences) http.Handler { |

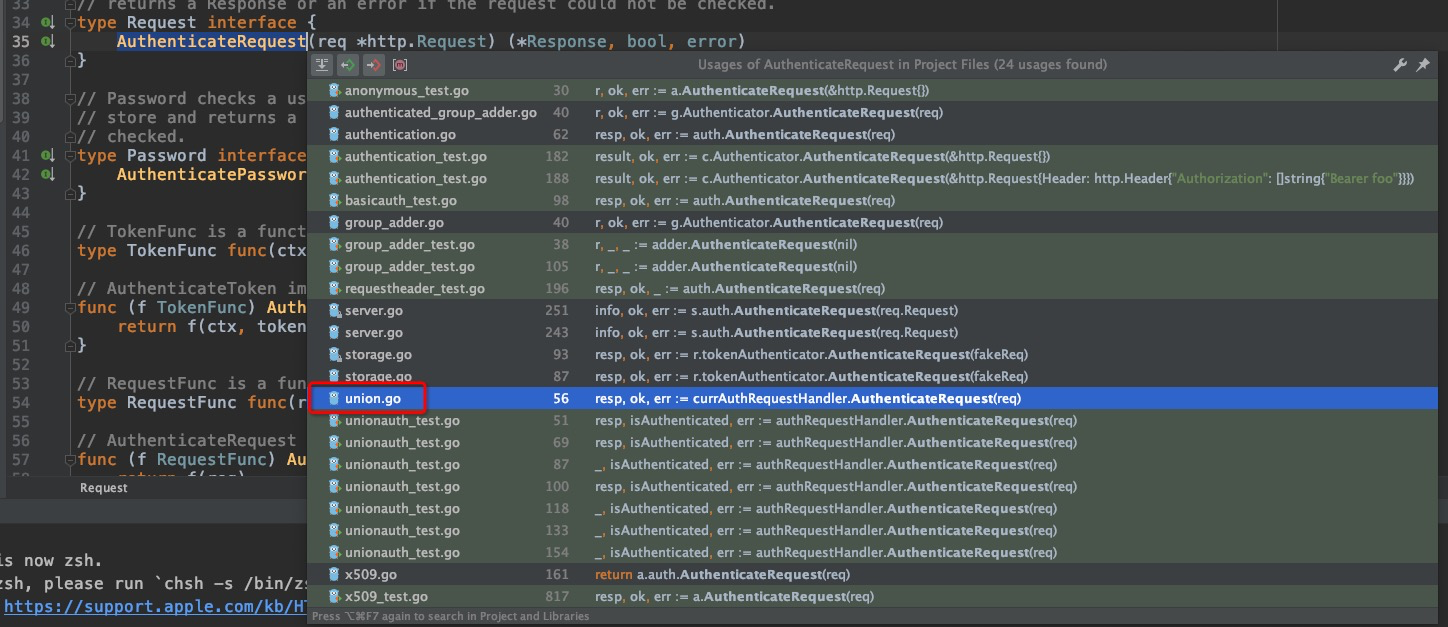

auth.AuthenticateRequest是一个接口方法,看看它的引用:

vendor/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/authenticator/interfaces.go:35

引用中的union.go中,聚合了所有的Authenticator链,进去看看

staging/src/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/request/union/union.go:53

1 | // AuthenticateRequest authenticates the request using a chain of authenticator.Request objects. |

apiserver的各种request相关定义代码大多集中在这个目录里:

那么依次逐个来看看每一种Authenticator对应的AuthenticateRequest方法。

RequestHeader认证

是一种代理认证方式,需要再apiserver启动时以参数形式配置,来看看官方的介绍:

API 服务器可以配置成从请求的头部字段值(如 X-Remote-User)中辩识用户。 这一设计是用来与某身份认证代理一起使用 API 服务器,代理负责设置请求的头部字段值。

--requestheader-username-headers必需字段,大小写不敏感。用来设置要获得用户身份所要检查的头部字段名称列表(有序)。第一个包含数值的字段会被用来提取用户名。--requestheader-group-headers可选字段,在 Kubernetes 1.6 版本以后支持,大小写不敏感。 建议设置为 “X-Remote-Group”。用来指定一组头部字段名称列表,以供检查用户所属的组名称。 所找到的全部头部字段的取值都会被用作用户组名。--requestheader-extra-headers-prefix可选字段,在 Kubernetes 1.6 版本以后支持,大小写不敏感。 建议设置为 “X-Remote-Extra-“。用来设置一个头部字段的前缀字符串,API 服务器会基于所给 前缀来查找与用户有关的一些额外信息。这些额外信息通常用于所配置的鉴权插件。 API 服务器会将与所给前缀匹配的头部字段过滤出来,去掉其前缀部分,将剩余部分 转换为小写字符串并在必要时执行百分号解码 后,构造新的附加信息字段键名。原来的头部字段值直接作为附加信息字段的值。

例如,使用下面的配置:

1 | --requestheader-username-headers=X-Remote-User |

针对所收到的如下请求:

1 | GET / HTTP/1.1 |

会生成下面的用户信息:

1 | name: fido |

为了防范头部信息侦听,在请求中的头部字段被检视之前, 身份认证代理需要向 API 服务器提供一份合法的客户端证书, 供后者使用所给的 CA 来执行验证。 警告:不要 在不同的上下文中复用 CA 证书,除非你清楚这样做的风险是什么以及 应如何保护 CA 用法的机制。

--requestheader-client-ca-file必需字段,给出 PEM 编码的证书包。 在检查请求的头部字段以提取用户名信息之前,必须提供一个合法的客户端证书, 且该证书要能够被所给文件中的机构所验证。--requestheader-allowed-names可选字段,用来给出一组公共名称(CN)。 如果此标志被设置,则在检视请求中的头部以提取用户信息之前,必须提供 包含此列表中所给的 CN 名的、合法的客户端证书。

以上摘自官方文档身份认证代理

简而言之,就是在apiserver之前有一个代理服务器,通过代理服务器的名义,可以将相关的认证信息在请求头透传给apiserver,以通过apiserver的认证。代理服务的相关信息需要预先配置。

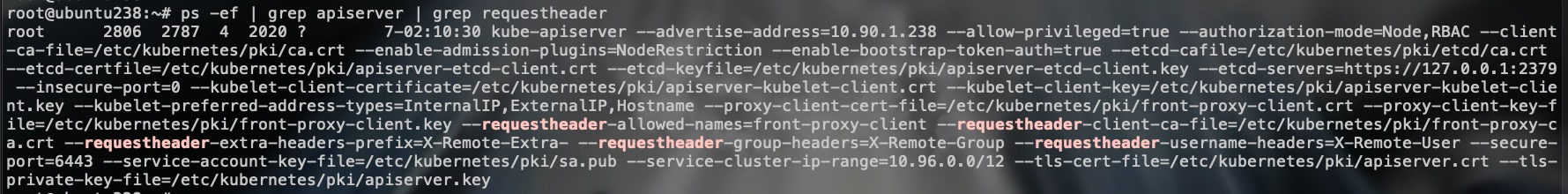

使用kubeadm默认部署的集群,就启用了requestheader的配置:

来看看AuthenticateRequest方法的代码:

vendor/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/request/headerrequest/requestheader.go:108

1 | func (a *requestHeaderAuthRequestHandler) AuthenticateRequest(req *http.Request) (*authenticator.Response, bool, error) { |

参考代码片中注释

BasicAuth认证

BasicAuth是一种简单的基础http认证,用户名、密码写入http请求头中,用base64编码,防君子不防小人,安全性较低,因此很少使用。快速略过

启动apiserver时,使用–basic-auth-file参数指定csv文件,csv里面以逗号切割,存放用户名、密码、uid。

看看AuthenticateRequest方法:

vendor/k8s.io/apiserver/plugin/pkg/authenticator/request/basicauth/basicauth.go:38

1 | // AuthenticateRequest authenticates the request using the "Authorization: Basic" header in the request |

x509 CA认证

又称TLS双向认证,APIServer启动时使用–client-ca-file指定客户端的证书文件,用作请求的认证。

vendor/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/request/x509/x509.go:88

1 | // AuthenticateRequest authenticates the request using presented client certificates |

–> vendor/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/request/x509/x509.go:72

–> vendor/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/request/x509/x509.go:185

1 | // CommonNameUserConversion builds user info from a certificate chain using the subject's CommonName |

BearerToken认证

这种认证方式是专为k8s节点准备的,避免每个节点都要手动配置TLS证书,在apiserver启动时指定--enable-bootstrap-token-auth参数来启用这种认证方式,详细说明见官方文档:

bearertoken的认证方式是在请求头里放入bearer令牌,令牌的格式为 [a-z0-9]{6}.[a-z0-9]{16}。第一个部分是令牌的 ID;第二个部分 是令牌的 Secret。对应http请求头的格式是:

Authorization: Bearer xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx

代码路径:

vendor/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/request/bearertoken/bearertoken.go:37

1 | func (a *Authenticator) AuthenticateRequest(req *http.Request) (*authenticator.Response, bool, error) { |

AuthenticateToken是一个接口方法:

vendor/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/authenticator/interfaces.go:28

1 | type Token interface { |

接口的实现方法在:

plugin/pkg/auth/authenticator/token/bootstrap/bootstrap.go:94

1 | func (t *TokenAuthenticator) AuthenticateToken(ctx context.Context, token string) (*authenticator.Response, bool, error) { |

ServiceAccount(SA)认证

启用方式为APIServer命令使用--service-account-key-file参数指定一个为token签名的PEM秘钥文件。

SA认证是jwt形式的认证,使用方式与bearer token类似,也是放在请求头里,内容为Base64编码,header格式为:

Authorization: JWT eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo0NTk0LCJ1c2VybmFtZSI6InlpbndlbnFpbiIsImV4cCI6MTU3MDY3NDEyNywiZW1haWwiOiIifQ.djC2w5l3IiXYv7slZtGzlMzLc3_oPuR1M0dM9FwoaUU

token哪里来呢?答案就是ServiceAccount。

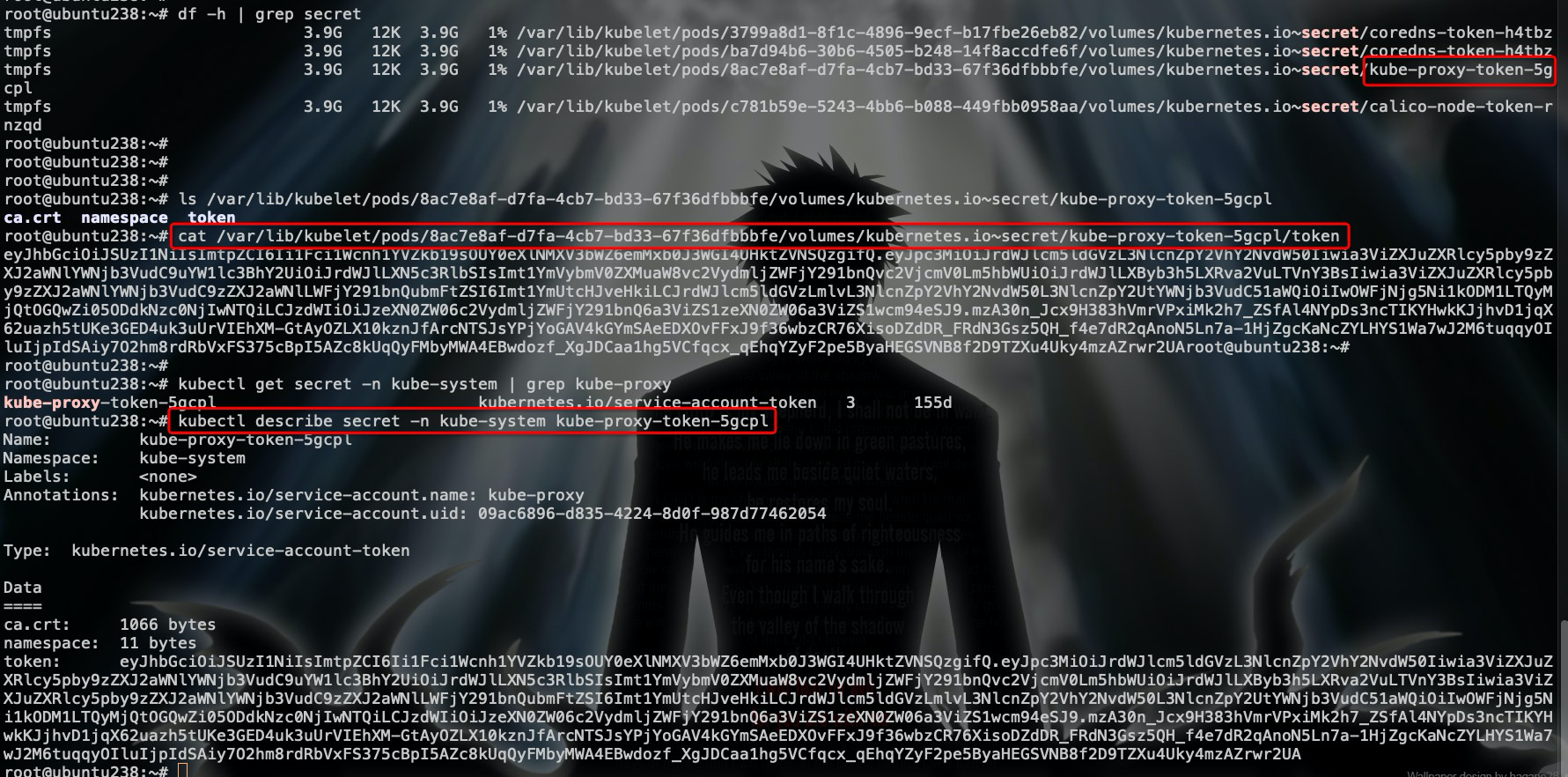

SA是一种面向集群内部应用需要调用APIServer的场景所设计的认证方式。在创建ServiceAccount资源时,可以显示地设置标签将ServiceAccount绑定给某Deploy/sts/pod,也可以在Deploy/sts/pod的声明文件里显示指定ServiceAccount。ServiceAccount会自动创建Secret资源,token秘钥存放其中。

在相应的容器层面,token信息会被挂载进容器中,包含3个文件:

- namespace文件:指明命名空间

- ca.crt文件:APIServer的公钥证书,容器用来校验APIServer

- token文件: 存放在Secret里的JWT token

在集群上找一个例子,以kube-proxy举例:

看看代码层面:

pkg/serviceaccount/jwt.go:145

1 | func (j *jwtTokenAuthenticator) AuthenticateToken(ctx context.Context, tokenData string) (*authenticator.Response, bool, error) { |

WebhookToken认证

Webhook 身份认证是一种用来验证持有者令牌的回调机制。

--authentication-token-webhook-config-file指向一个配置文件,其中描述 如何访问远程的 Webhook 服务。--authentication-token-webhook-cache-ttl用来设定身份认证决定的缓存时间。 默认时长为 2 分钟。

配置文件使用 kubeconfig 文件的格式。文件中,clusters 指代远程服务,users 指代远程 API 服务 Webhook。下面是一个例子:

1 | # Kubernetes API 版本 |

当客户端尝试在 API 服务器上使用持有者令牌完成身份认证( 如前所述)时, 身份认证 Webhook 会用 POST 请求发送一个 JSON 序列化的对象到远程服务。 该对象是 authentication.k8s.io/v1beta1 组的 TokenReview 对象, 其中包含持有者令牌。 Kubernetes 不会强制请求提供此 HTTP 头部。

要注意的是,Webhook API 对象和其他 Kubernetes API 对象一样,也要受到同一 版本兼容规则约束。 实现者要了解对 Beta 阶段对象的兼容性承诺,并检查请求的 apiVersion 字段, 以确保数据结构能够正常反序列化解析。此外,API 服务器必须启用 authentication.k8s.io/v1beta1 API 扩展组 (--runtime-config=authentication.k8s.io/v1beta1=true)。

POST 请求的 Body 部分将是如下格式:

1 | { |

远程服务应该会填充请求的 status 字段,以标明登录操作是否成功。 响应的 Body 中的 spec 字段会被忽略,因此可以省略。 如果持有者令牌验证成功,应该返回如下所示的响应:

1 | { |

而不成功的请求会返回:

1 | { |

HTTP 状态码可用来提供进一步的错误语境信息。

以上摘自官方文档Webhook 令牌身份认证

代码:

vendor/k8s.io/apiserver/plugin/pkg/authenticator/token/webhook/webhook.go:77

1 | // AuthenticateToken implements the authenticator.Token interface. |

Anonymous认证

启用匿名请求支持之后,如果请求没有被已配置的其他身份认证方法拒绝,则被视作 匿名请求(Anonymous Requests)。这类请求获得用户名 system:anonymous 和 对应的用户组 system:unauthenticated。

例如,在一个配置了令牌身份认证且启用了匿名访问的服务器上,如果请求提供了非法的 持有者令牌,则会返回 401 Unauthorized 错误。 如果请求没有提供持有者令牌,则被视为匿名请求。

在 1.5.1-1.5.x 版本中,匿名访问默认情况下是被禁用的,可以通过为 API 服务器设定 --anonymous-auth=true 来启用。

在 1.6 及之后版本中,如果所使用的鉴权模式不是 AlwaysAllow,则匿名访问默认是被启用的。 从 1.6 版本开始,ABAC 和 RBAC 鉴权模块要求对 system:anonymous 用户或者 system:unauthenticated 用户组执行显式的权限判定,所以之前的为 * 用户或 * 用户组赋予访问权限的策略规则都不再包含匿名用户。

以上摘自官方文档匿名请求

代码:

vendor/k8s.io/apiserver/pkg/authentication/request/anonymous/anonymous.go:32

1 | func NewAuthenticator() authenticator.Request { |

总结

认证机制有许多种,每种都有不同的适用场景,一般情况下只需要了解认证流程和其中常见的几种认证器即可,不必过分深挖。认证流程通过之后,下一篇进入授权环节